- Scientific Team

- ZWF - Mission Statement

- Artistic Research at the MUK

- Annual theme

- ZWF events

- Current news

- Research projects

- Scientific Research Projects

- Overview Scientific Research Projects

- Beethoven

- The Austro-German Melodrama and its Film Music

- The Impact of Sound on the Screenplay, 1927—1934

- Deutschsprachige und anglophone Formenlehre der Nachkriegszeit

- The woman of my dreams

- Die Illusion der Freiheit

- ELEMU and the art of interaction

- European Landscapes

- Experiment Notation

- Film score for conveying ideology

- Gustav Mahlers Compositional Logic

- MUK History - Contemporary History

- Hellerau-Laxenburg

- Interdisziplinäre Mittelalterstudien

- It’s a Match!

- Cultural participation

- LSBTIQ* Bewegungen und Demokratie: Geschichte, Gegenwart und Zukunft

- MUK meets IFK

- Salon Différance

- Research on Dance Archives

- Theatre & Consciousness

- Urban Music Studies

- Hidden Paintings

- From Text to Performance: Literary Em-bodiment

- Wachau Myth

- Artistic Research Projects

- Overview Artistic Research Projects

- Archive of search

- Cabaret of Old News

- Composer/Performer Relations

- DANCR - an AI tool for dance research

- The vanishing of the archive

- The Art of Inclusion

- Dynamics of condensed systems

- Elementary Music Theatre

- Experiment Empathy in collaborative Improvisation

- Fiction and Research

- Franz Schubert — Der Akt des Dichtens in seiner musikalischen Darstellung

- Gender and violence

- Inter-university research network Elfriede Jelinek

- Art and politics

- The correlation between the gaze, the voice,...

- Notation and performance

- Suite Mixtur

- Transforming Instrumental Gestures

- Word.Music.Theatre

- Arts-based research (EEK)

- Overview EEK

- Artist in Residence Programm

- Artistic Research

- Moving images of Jewish culture / film and exile

- Carte blanche

- Didactics of Contempary Music and Composing

- Entente Musicale

- IGP and Community Music

- Jazz und seine Einflüsse aus anderen Musiktraditionen

- Method of Vienna

- Thinking music

- Operetta

- Poème électronique

- City and sound

- Viennese Original Sources

- vienna.composers@MUK

- Zeitgenössische klassische Musik & Jazz

- Scientific Research Projects

- Gender & Diversity

- Research Service

- Competence Centre Film | Film Music

- Joint Research Network E. Jelinek

- Teaching

Current events

Notation, Imagination und Interpretation - zu Nikolaus Harnoncourts Arbeitsweise anhand seiner Dirigierpartitur von Beethovens VIII Sinfonie.

Vortrag mit Univ.Prof. Mag.Dr.Harald Haslmayr (KUG)

03, Dezember 2025 15:00-16:30

MUK.Podium, Johannesgasse 4a

Der Vortrag widmet sich dem komplexen Spannungsverhältnis von musikalischem Text,

interpretatorischer Entscheidung und künstlerischer Intention anhand der Partitureintragungen

Nikolaus Harnoncourts. Als zentrale Figur der historisch informierten Aufführungspraxis verband

Harnoncourt philologische Genauigkeit mit einer zuweilen hochgradig subjektiven, expressiven

Auslegung des Notentextes. Anhand seiner akribischen Eintragungen in der Dirigierpartitur, die

den assoziativen Horizont seiner Denk- und Arbeitsweise belegen, werden typische Annotationen

wie Artikulationshinweise, Tempovorstellungen, Phrasierungsbögen und Ausdrucksmarkierungen

analysiert. Diese Eintragungen eröffnen nicht nur Einblicke in Harnoncourts interpretatorisches

Denken, sondern zeigen, wie er den Text als Ausgangspunkt, aber nicht als bindendes Regelwerk

verstand. Harnoncourts Partituren bieten ein faszinierendes und vorbildhaftes Fallbeispiel für das

Spannungsfeld zwischen Überlieferung und Neuschöpfung in der Musikinterpretation. Der Vortrag

fragt, inwiefern seine Praxis zwischen historischer Treue und schöpferischer Freiheit oszilliert und

welche Rolle Intention dabei spielt: Ist sie rekonstruierbar oder vielmehr ein kreativer Akt des

Interpreten?

Als Zeitzeuge der Einstudierung und der damit verbundenen CD-Aufnahme der 8. Symphonie von Ludwig van Beethoven durch Nikolaus Harnoncourt im Sommer 1990 im Grazer Stefaniensaal wirft Harald Haslmayr einen Blick auf dessen allgemeine dirigentische Arbeitsweise und seine spezifische Sicht gerade auf dieses so rätselhaft "sperrige" Werk. Besonders interessant verspricht die nunmehr neue hermeneutische Ausgangssituation zu werden, da durch die Digitalisierung der Dirigierpartitur Harnoncourts nach dessen Tod 2016 nun auch seine Notizen und Anmerkungen öffentlich zugänglich geworden sind - im Jahr 1990 noch vollkommen unvorstellbar, damals wurden sie noch streng gehütet.

Über den konkreten "Fall" 8. Symphonie hinaus ergibt sich die Gelegenheit, über ontologische Voraussetzungen der abendländischen Musiknotation nachzudenken: Ist der "Notentext" nun eine konkrete Ausführungsanweisung oder ein persönlicher Liebesbrief aus der Vergangenheit? Nikolaus Harnoncourts Einstellung zu diesem Thema war jedenfalls sehr vielschichtig, ja oft auch widersprüchlich, daher aber äußerst aufschlussreich.

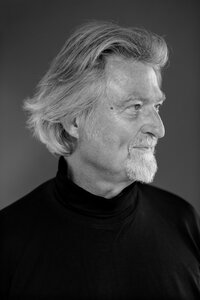

Vortragender: Univ.Prof. Mag.Dr.Harald Haslmayr (KUG)

Der 1965 in Graz geborene Harald Haslmayr ist einer der vielseitigsten Köpfe der heimischen

Geistes- und Kulturwissenschaft. Nach seinem Studium der Geschichte und Deutschen Philologie

sowie seiner Dissertation über Robert Musil nimmt er als Lehrbeauftragter und Assistent

(1991-2001), Assistenzprofessor (2001–2004) und schließlich als außerordentlicher Professor (seit

2004) verschiedene Funktionen am Institut für Wertungsforschung der Kunstuniversität Graz bzw.

dem daraus hervorgegangenen Institut für Musikästhetik wahr. Daneben war Haslmayr von 1996–

2002 Lehrbeauftragter am Institut für Österreichische Geschichte der Karl-Franzens-Universität

Graz sowie Lehrbeauftragter an der Universität Klagenfurt. Neben seiner langjährigen Tätigkeit als

Musikkritiker der Tageszeitung „Die Presse” (1999–2016) ist Haslmayr auch als international

gefragter Vortragender, Präsident der Gesellschaft der Domchorfreunde Graz (seit 2016) sowie als

Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen bekannt, der mit seinen Konzerteinführungen

und Moderationen aktiv zum heimischen Kulturleben beiträgt.

https://musikaesthetik.kug.ac.at/personen/mitarbeitende/harald-haslmayr

Im Anschluss findet am nächsten Tag, dem 4.12, im MuTh das Konzert des MUK.Sinfonieorchesters (Tratto) statt. Ein musikalisches Highlight, bei dem die Symphonie noch einmal in voller Pracht erklingt.

»Das moderne Mädel«: Gleichstellungsdimensionen in historischen Songs

Workshop mit Univ.Prof. Dr. Carolin Stahrenberg

Do, 4. Dezember 09:30-11:15

T.1 ZWF, Johannesgasse 4a

Der Workshop widmet sich dem Seminarthema aus historischer Perspektive: Wir werden an konkreten Beispielen untersuchen, wie Gleichstellungsthematiken in den 1910er und 1920er-Jahren in Liedern aufgegriffen und verhandelt wurden. Dabei begegnen uns nicht nur ›moderne Mädels‹… Im Anschluss entwickeln wir aus der Reflexion der historischen Beispiele eigene Perspektiven für die Gegenwart: Welche Gleichstellungsdimensionen sind für Sie heute aktuell? Wie könnten diese (bzw. sollten sie überhaupt…) einen Weg in Songs finden?

+++ AUSGEBUCHT +++

Anmeldung nicht mehr möglich

Habibis, Hoes und Harem Raqs Sharqi im Spannungsfeld kolonialer Fantasien, westlicher Repräsentation und Aneignung

Workshop mit Myassa Kraitt

Di, 9. Dezember 14:15-17:15

Bräunerstr. 5, 4. Stock, Saal 2 (Tanzpädagogik)

Der Workshop findet im Rahmen der Veranstaltung „Geschichte und Gegenwart des Tanzes“ von Eike Wittrock statt, und ist aus Kapazitätsgründen auf Studierende der Abteilung Tanz beschränkt.

Der Workshop verbindet Tanzpraxis aus dem Raqs Sharqi mit kritischer Reflexion über Ost-West-Gefälle, das Spannungsfeld zwischen Hochkultur und Entertainment, Aneignung und die Konstruktion veranderter Körper. Der praktische Teil legt den Fokus auf binnenkörperliche Isolationstechniken, vertikale und horizontale Kreisbewegungen, Shimmies und dem Erarbeiten kurzer Choreosequenzen.

Theorie und Selbstreflexion umfassen eine kritische Auseinandersetzung mit Orientalismus, Rassismus und Klassismus sowie den sozialen und politischen Bedeutungen, die in die Bilder der sogenannter „Bauchtänzer*innen“ eingeschrieben sind.

Ziele:

- Kennenlernen/Erlernern der Basis: Isolationstechnik, Shimmies und Kreisbewegungen

- Erarbeiten kurzer Choreosequenzen in Kleingruppen

- Durch Theorieimpulse und Bewegungsarbeit reflektieren die Teilnehmer*innen die Spannungsfelder komplexer Tanztechnik, kultureller Aneignung und Repräsentation

- Ziel ist es, einen herrschaftskritischen Zugang zu Raqs Sharqi zu entwickeln

- Neutralitätsargumentationen kritisch zu hinterfragen, die eigene Positionierung mitzudenken

- und Raqs Sharqi als Möglichkeit für eine politisches und klassensolidarische Praxis zu begreifen.

Myassa Kraitt ist Performancekünstlerin, Rapperin, Regisseurin, Dramaturgin und Sozialanthropologin. In ihrer Arbeit verbindet sie Rap, Performance und Vorträge mit queer-feministischen sowie anti-/dekolonialen Diskursen. Als ihr künstlerisches Alter Ego KDM_Queen of Power tritt sie seit 2022 auf, unter anderem bei den Wiener Festwochen und der Klimabiennale 2024. Ihre jüngste Produktion, The Last Feminist, wurde bei brut nordwest gezeigt. Ihre künstlerische Praxis beschäftigt sich mit feministischen Bewegungen und vielfältigen Formen von Gewalt, wobei sie sich insbesondere auf epistemische Gewalt, Kolonialität, Patriarchat und Nekropolitik konzentriert. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Performance, Wissenschaft und Aktivismus. Derzeit ist sie als Dramaturgin tätig und leitet die Digital Stage GL!TCH4 im DSCHUNGEL WIEN Theaterhaus für junges Publikum. Darüber hinaus ist sie Teil des Kollektivs Epistemic Rupture und war von 2019 bis 2025 Vorstandsmitglied des WIENWOCHE Festivals für Kunst und Aktivismus.

Weiblichkeiten im Musical: onstage und backstage

Workshop mit Anke Charton

Di, 09. Dezember 18:00-21:00

Bräunerstraße 5 (Musikalisches Unterhaltungstheater)

Geschlechterverhältnisse im musikalischen Unterhaltungstheater erschöpfen sich nicht in Rollen und Castings, sondern sind wesentlich durch die Leitungs- und Kreativebene vorweggenommen, bevor es überhaupt zu Besetzungen und Inszenierungen kommen kann.

Diese Entscheidungsträger*innen sind wiederum geprägt durch Erzählmuster, die sich über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte als Shortcuts etabliert haben – von grundlegenden Verknüpfungen der Parameter Geschlecht, Unterhaltung und Kommerz bis hin zu marktgängigen Rollentypen wie dem des Vamps oder der leidenden Liebenden.

Der Workshop sensibilisiert für die Wurzeln solcher Erzählkerne und ihrer Problematiken /z.B. in Bezug auf Non/Binarität, Intersektionalität, Prekarität). Er zeigt die historische Entwicklung im 20. Jahrhundert international an spezifischen Beispielen auf und schafft darüber hinaus Awareness für geschlechterspezifische Machtverhältnisse des Betriebs und diskutiert Handlungsmöglichkeiten und notwendige Veränderungen innerhalb dieser industriespezifischen Hierarchien und Arbeitsbedingungen.

Anke Charton ist Professorin für Theaterwissenschaft am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien. Promotion an der Universität Leipzig zu Geschlechterrollen in der Oper, Habilitation an der Universität Wien zu Geschichtsnarrativen und Theaterpraxis des spanischen Siglo de Oro. Ihre Forschung bewegt sich interdisziplinär zwischen Theater- und Musikwissenschaft und intersektionaler Geschlechterforschung, mit aktuellen Schwerpunkten in dekolonial informierter Theaterhistoriographie sowie Macht/Missbrauch im Kulturbetrieb. Sie ist Board Member für das Jahrbuch Musik und Gender und für das Forschungsnetzwerk Elfriede Jelinek

Neuere Publikationen im Themenfeld u.a.:

- Genie – Gewalt – Geschlecht. Strukturen und Narrative von Macht/Missbrauch in der Musik(wissenschaft). Jahrbuch Musik und Gender 16 (2025), gemeinsam mit Elisabeth Treydte (erscheint Anfang Juli)

- Marginalisierungen – Ermächtigungen. Intersektionalität und Medialität im gegenwärtigen Musikbetrieb. Jahrbuch Musik und Gender 12 (2020), gemeinsam mit Kordula Knaus und Björn Dornbusch

- Geschlechterkonventionen und Genderfluidität. Über Rosenkavalier-Inszenierungen bei den Salzburger Festspielen, in: Janke, Pia (ed.): JederMann – KeineFrau? Die Salzburger Festspiele in Diskussion. Vienna 2024, pp. 401-428. [=Diskurse, Kontexte, Impulse: Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums 27]

Improvisation as Participatory Sense-Making

Workshop mit Charlotta Ruth

Do, 18. Dezember 2025, 16:30-18:00

MUK.studio, Johannesgasse 4a / 4.Stock.

Charlotta Ruth bietet einen Workshop an, der sich mit participatory sense-making beschäftigt. Durch spielerische, kollektive Übungen untersucht sie, wie Regeln im Verlauf einer Improvisation entstehen, verändert und neu verhandelt werden können. Dabei steht das gemeinsame Erschaffen von Bedeutung und Struktur im Mittelpunkt. Der Workshop ist Teil der Lehrveranstaltung Kunst und Kulturtheorie: Critical Improvisation Studies, die von Dr. Ivar Roban Križić, MA, geleitet wird.

At the center of Charlotta Ruth's artistic practice is a curiosity in thinking with and beyond others and words. Rooted in choreographic and ludic approaches to time and perception, her research and artistic works are developed in the context of public space, social phygital (physical-digital) settings, stage, gallery, writing, institutional in-between spaces, games and video. Her work has been co-produced, commissioned and performed at for instance MDT, Museum of Modern Art and Dansens Hus in Stockholm, Tanzquartier, brut-wien, WUK, Brunnenpassage and City Games, Vienna. In 2024 she received the 1-year working grant from MA7 City of Vienna. Since 2017 Ruth is associated with the University of Applied Arts Vienna, where she in 2022 passed her PhD in Arts with distinction, co-led two INTRA artistic research projects, contributes inside PEEK research projects, co-developed the transdisciplinary syllabus Sustainability, Environment and Human Rights for the MA in Human Rights and worked as a senior artist and lecturer with the Angewandte Performance Laboratory.

Musical: das Musiktheater der Gegenwart zwischen Aktualität und Vergänglichkeit

Vortrag mit Dr. W. Jansen

Di, 27.Januar 2026, 18:00-19:30

Bräunerstr. 5, 1.Stock Kurt-Weill-Raum

Schwerpunkte: Archivierung des Populären - Musicalarchiv Freiburg (seit 2010)

Das Musical ist das Musiktheater der Gegenwart. Grundsätzlich zeigt es sich offen für alle Themen, seien sie auch noch so komplex. Wie alle Kunstgattungen durchlief das Genre naturgemäß verschiedene Epochen, in denen jeweils spezielle Erzählformen, Musikstile und thematische Schwerpunkte dominieren. Darüber hinaus erwiesen sich nicht alle aktuellen Stoffe als zeitlos. Insofern unterliegen die Werke dem üblichen Prozess der Vergänglichkeit. Häufig führte diese Entwicklung dazu, dass die Stücke langsam in Vergessenheit gerieten, und die Aufführungsunterlagen verloren gingen, weil die Nachfrage einzelner Theater abnahm. Erst das Deutsche Musicalarchiv, das 2010 gegründet wurde, verspricht eine dauerhafte Erinnerung an frühere künstlerische Leistungen.

Der Vortrag vertieft die angesprochenen Aspekte, unterlegt mit Abbildungen und Musikbeispielen.

Biographie

Dr. Wolfgang Jansen ist Theaterwissenschaftler und Germanist. Er unterrichtete zuletzt an der Universität der Künste Berlin im Fachbereich Musical und gilt als Pionier auf dem Gebiet der genreübergreifenden, zeitgeschichtlich grundierten Erforschungen des populären Musiktheaters. Zahlreiche Publikationen zum Musical, der Operette, Revue und Varieté liegen von ihm vor. 2010 initiierte er die Gründung des deutschen Musicalarchivs, dessen Bestände in großer Geschwindigkeit anwachsen. Die Sammlung bildet einen speziellen Bestand im Zentrum für Populäre Kultur und Musik (ZPKM). Jansen ist Träger der Ehrenmedaille der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Anmeldung bitte bis spätestens 20.01.2026: unter munter@muk.ac.at

Falls eine spontane Absage nötig ist, bitten wir um eine kurze Mitteilung per E-Mail.